- Home

- CINEMA

-

VIAGGI

- BRETAGNA E NORMANDIA

- RUNTUR: IN GIRO PER L'ISLANDA >

- IN CANOA E KAYAK SUI LAGHETTI DELLA LOMBARDIA

- SARDEGNA: LE SPIAGGE DELLA GALLURA

- Un po' di PORTO...

- CHEIRA A LISBOA

- LONDRA LOW COST

- VIAGGI OFF LINE >

- GUIDA ALLE SPIAGGE DI CRETA OVEST

- LA COSTA DEGLI ETRUSCHI

- UN'ESTATE FAI-DA-TE A MAURITIUS

- UN SALTO NEL BALTICO: Lituania, Lettonia, Estonia

- TENERIFE NORTE: una guida di viaggio

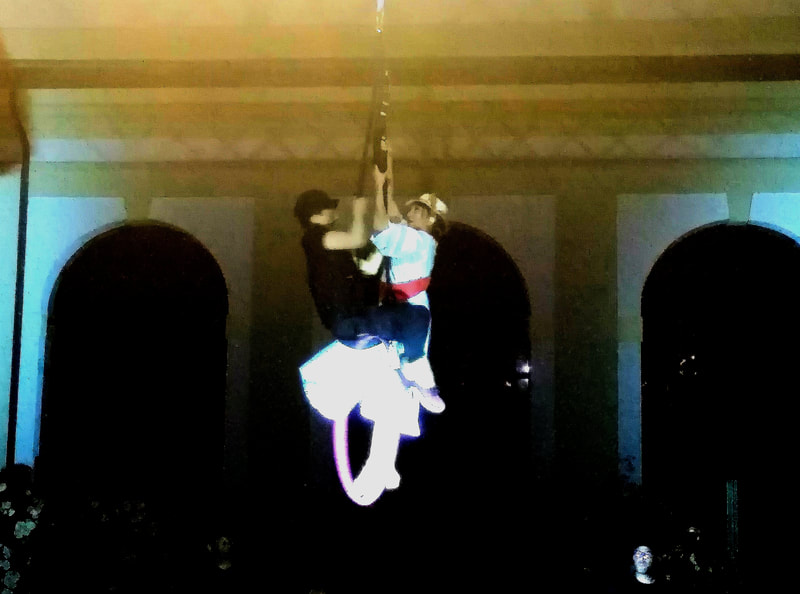

- LIONE E LA FESTA DELLE LUCI

- IRLANDA SETTENTRIONALE >

- NAPOLI, LA CITTA'-TEATRO >

- Cornovaglia e Inghilterra del sud-ovest >

- ALL YOU CAN INDIA

- VALENCIA

- Wandering into the Wonderland >

- FOTO

- HAPPY HOUR

- CUCINA

-

BLOG NOTES

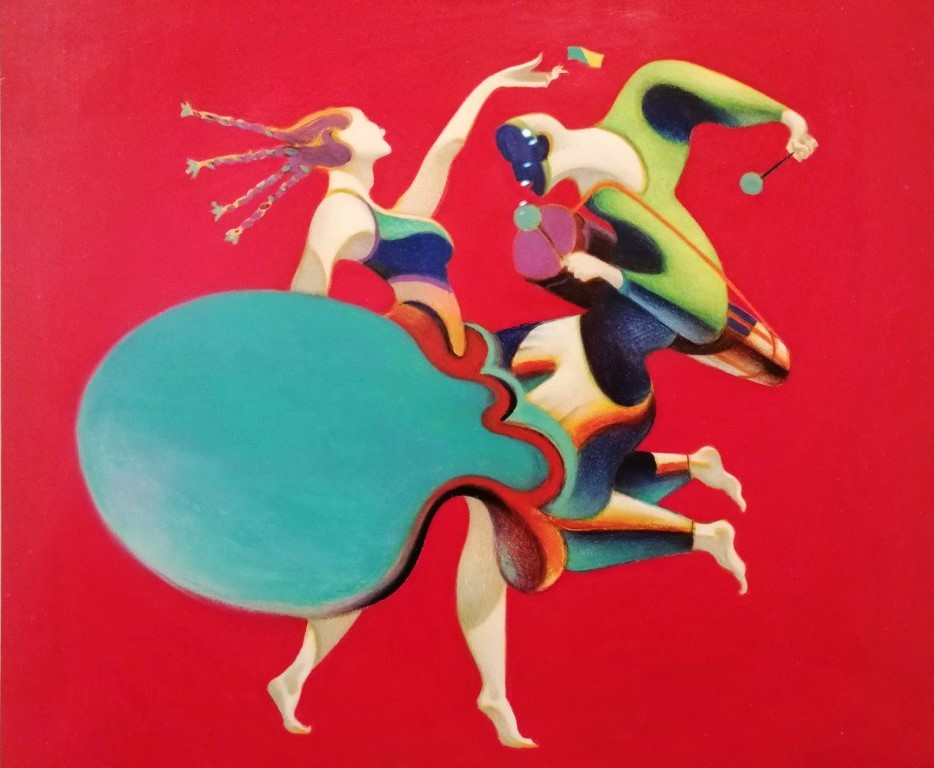

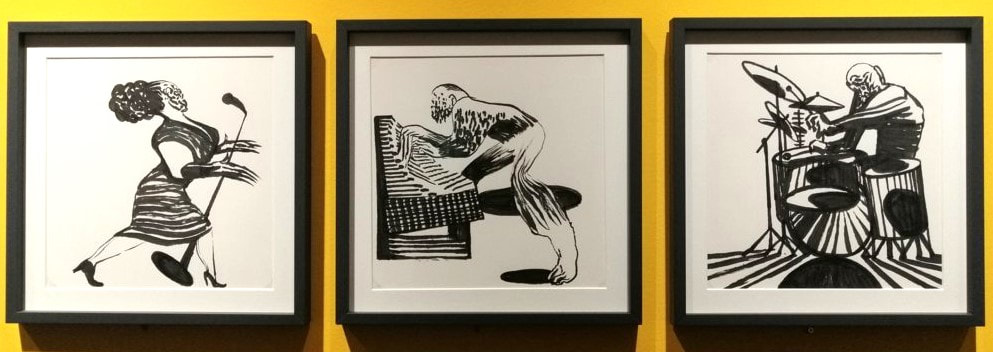

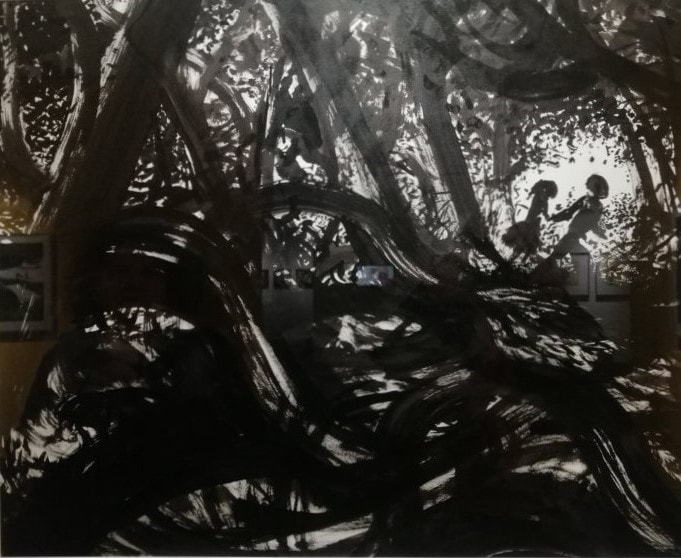

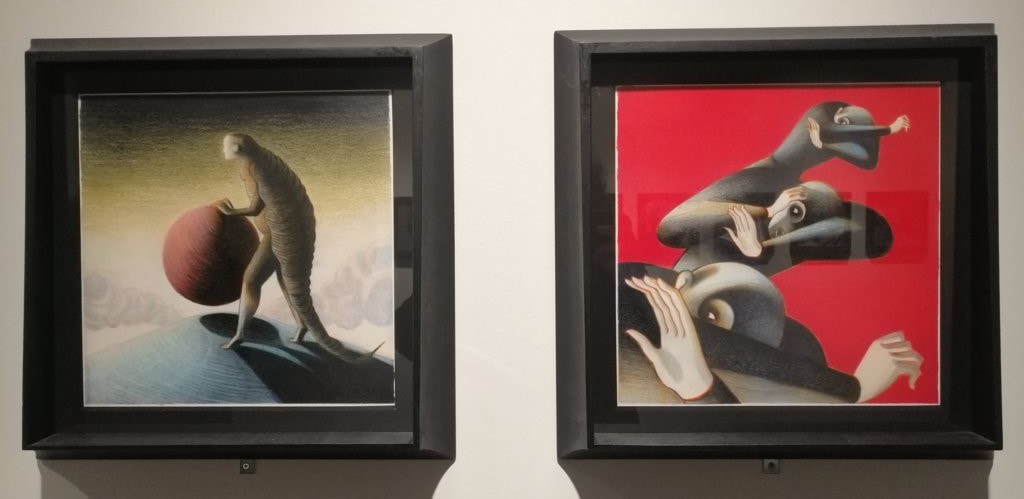

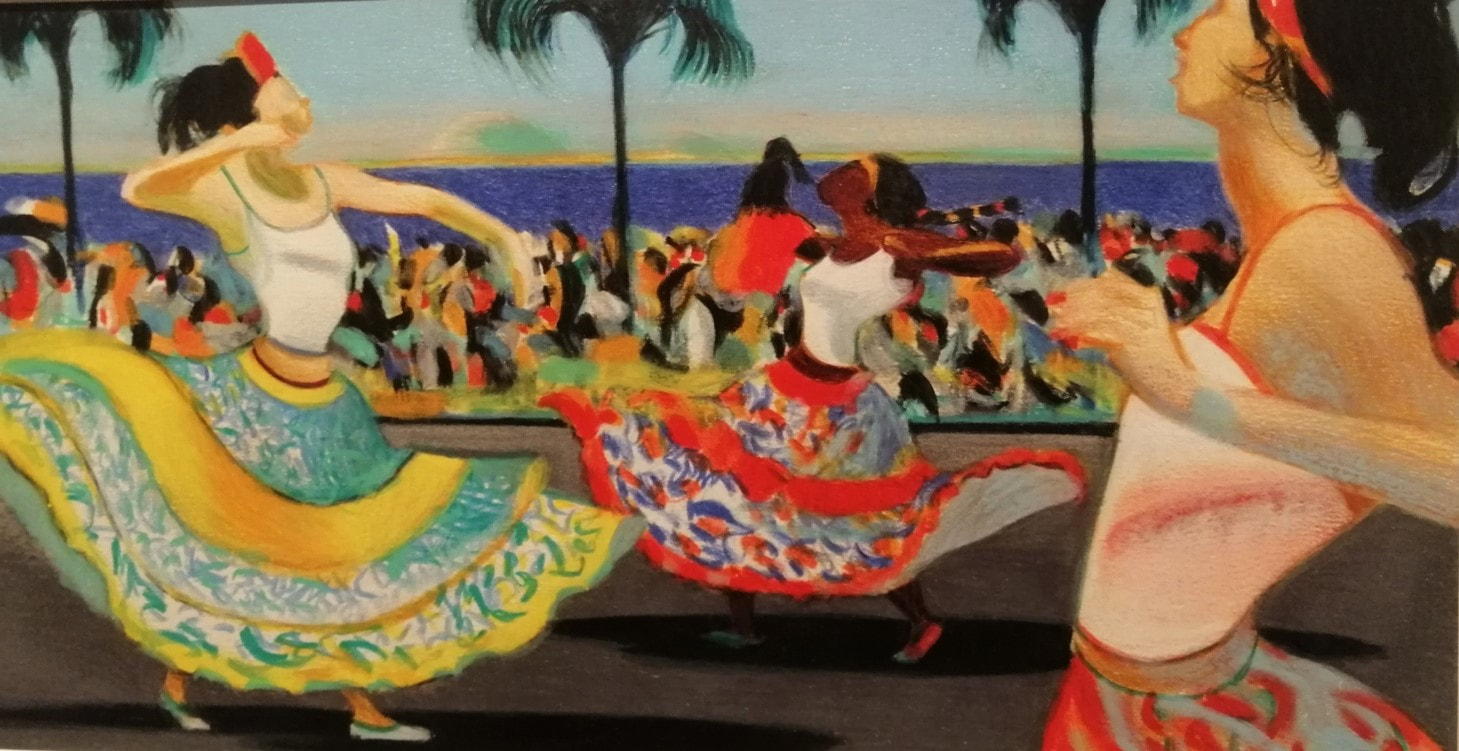

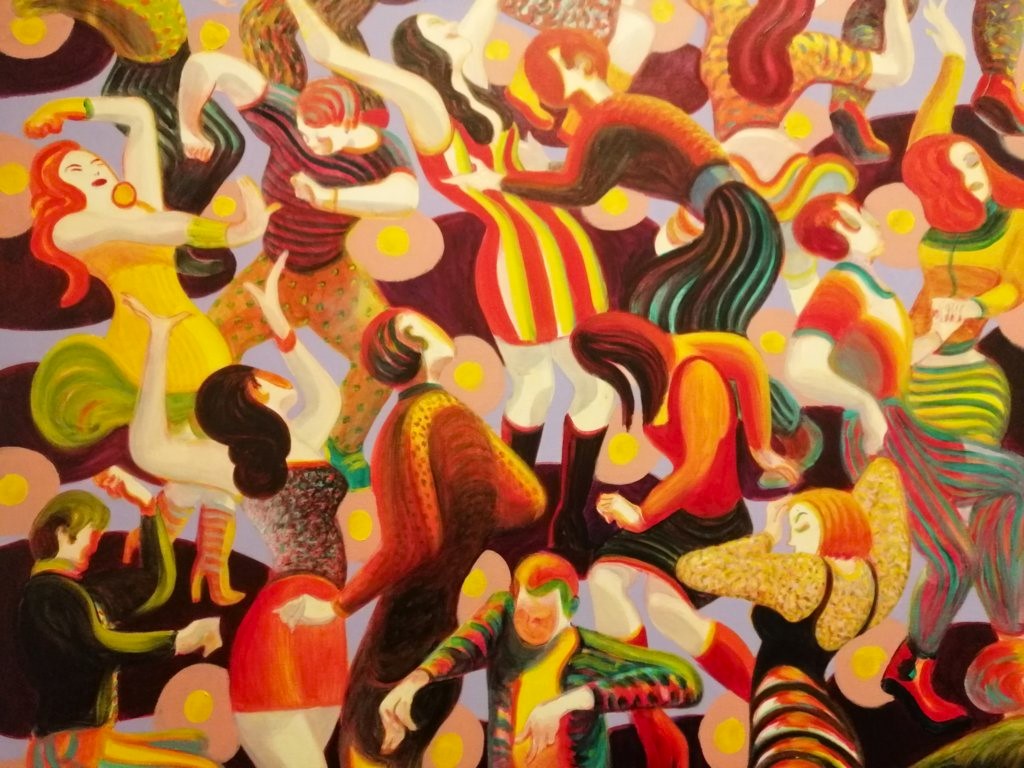

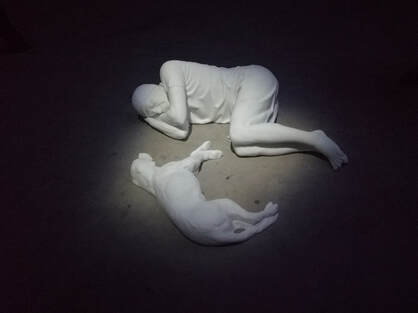

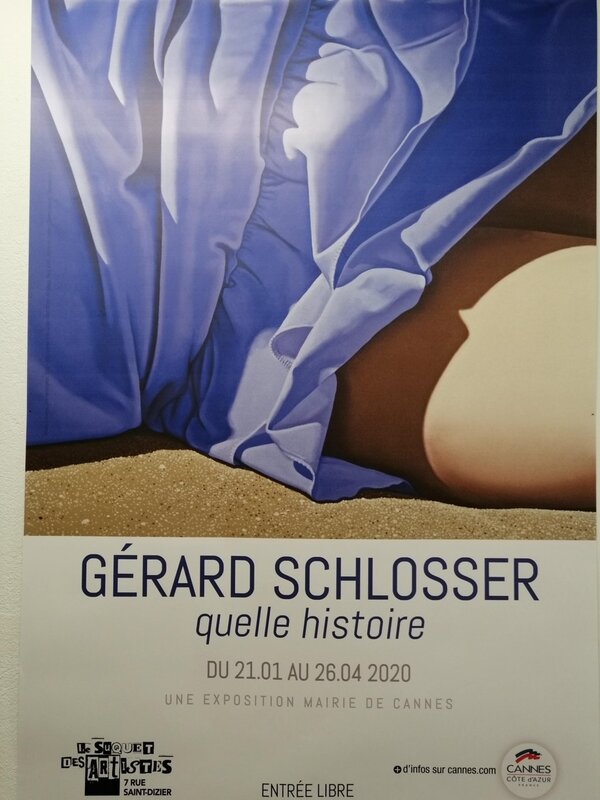

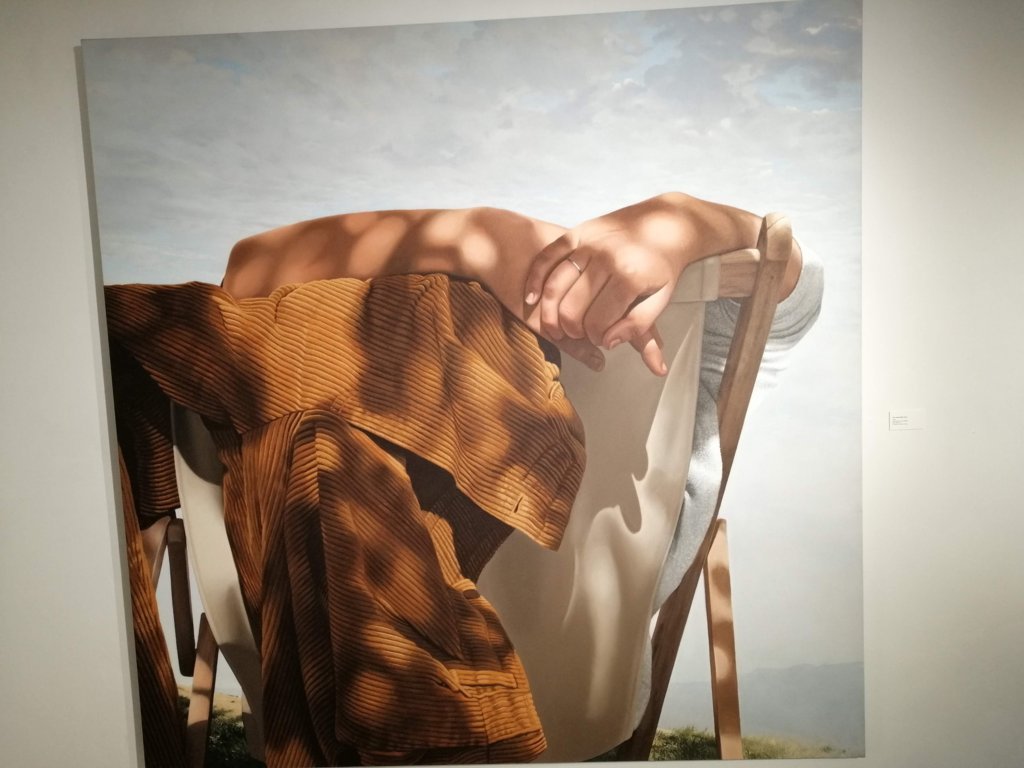

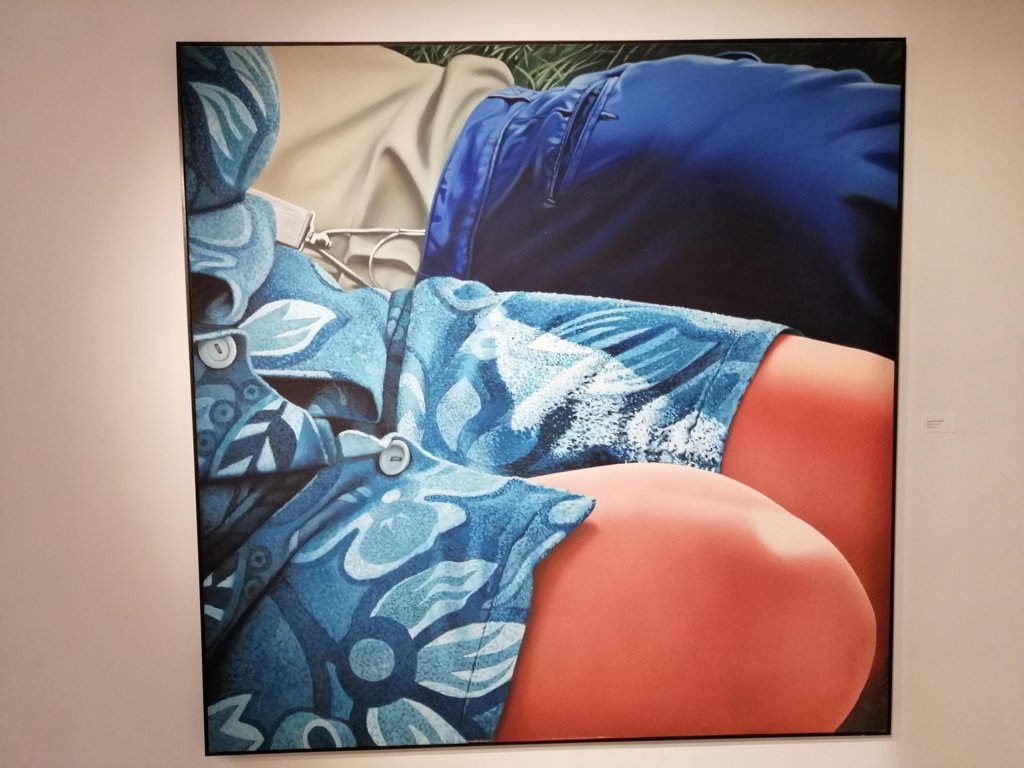

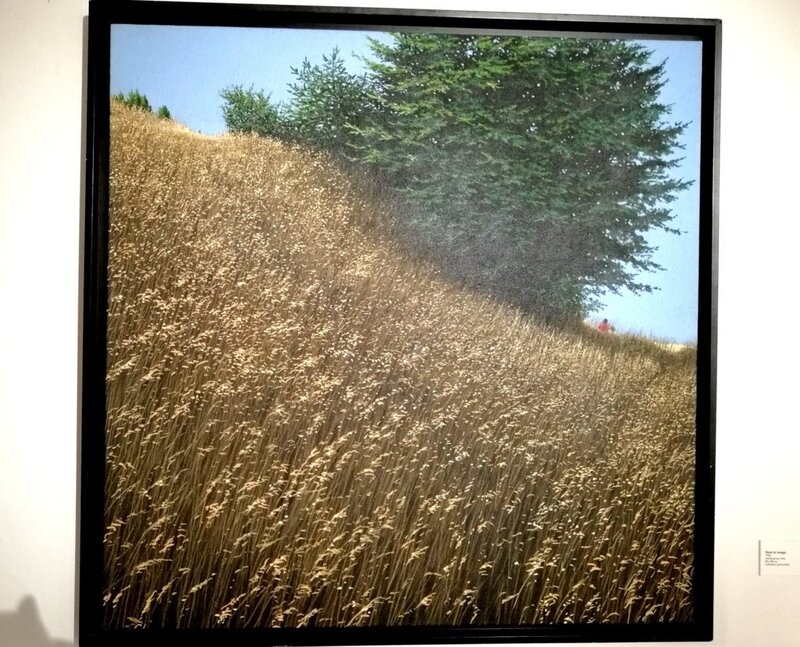

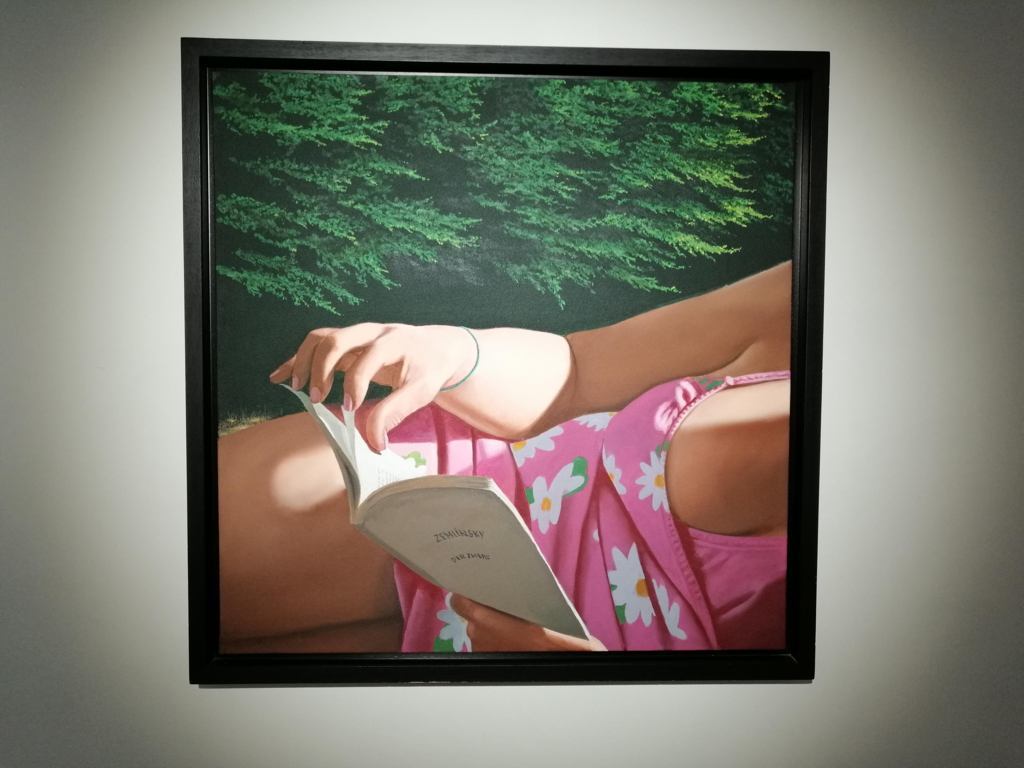

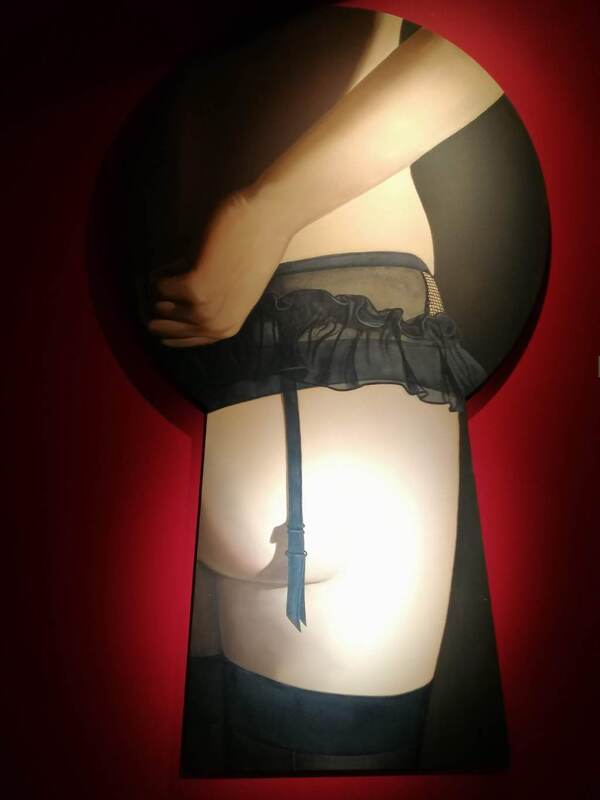

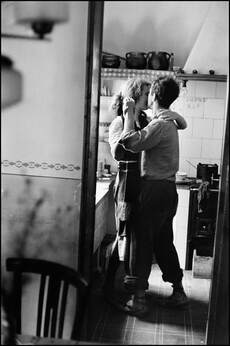

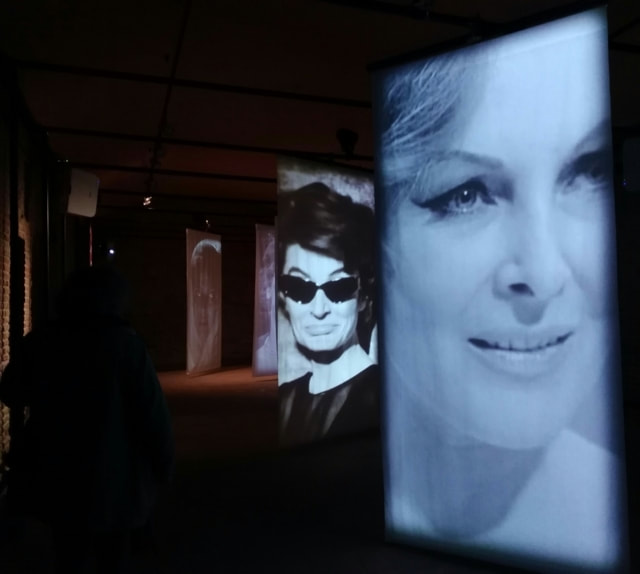

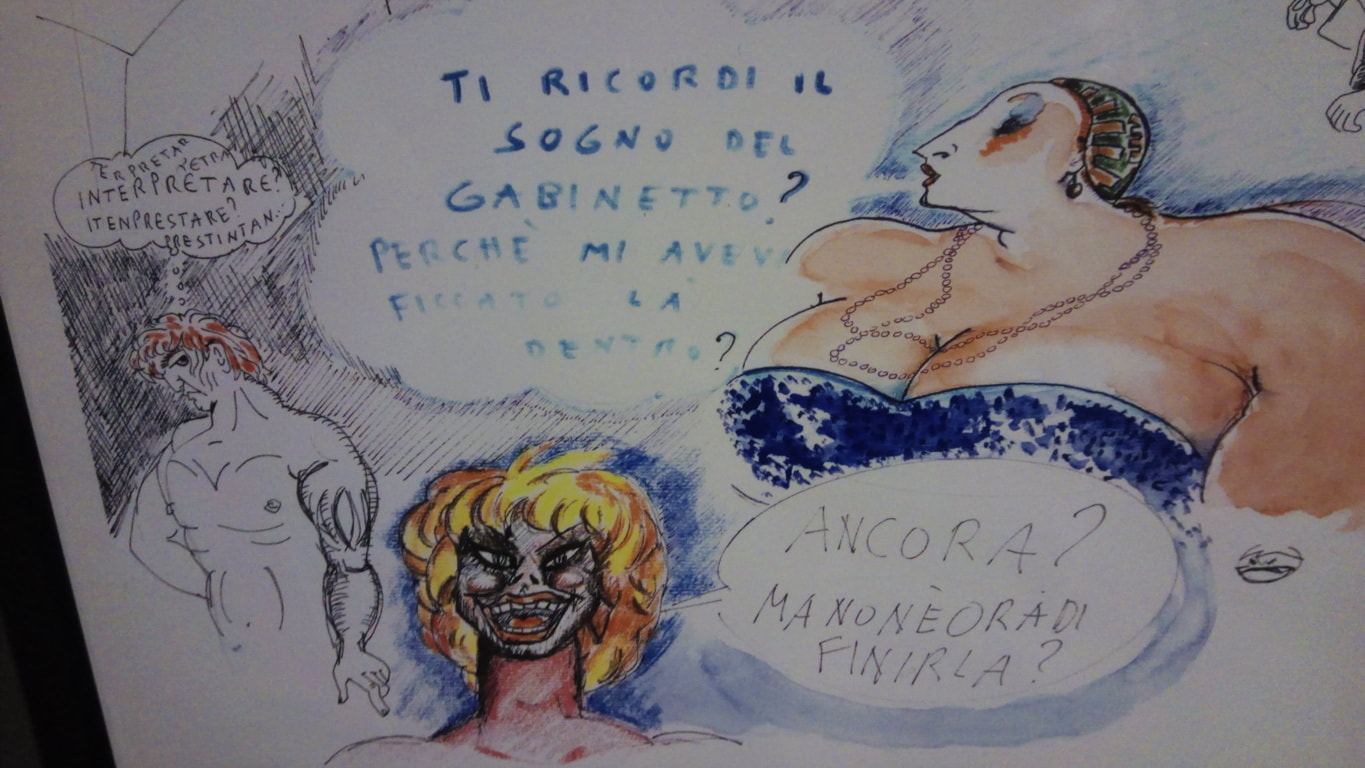

STORIE RITMI MOVIMENTI - LORENZO MATTOTTI |

AutoreMauro Caron possiede, tra i suoi molti talenti, quello della culturagenerale. Tra gli altri suoi pregi, è superficiale, non sa parlare in pubblico (intendendosi per pubblico assembramenti di persone da una in su) - ecco perché la scelta del blog -, è pigro ed incostante - ecco perché il blog non durerà. Archivi

Aprile 2024

Categorie

Tutti

|

Feed RSS

Feed RSS